Diese Woche gehen an vielen Universitäten die Lehrveranstaltungen los. Auch an der Uni Bonn, an der ich von 2010 bis 2013 studiert habe, beginnt die Vorlesungszeit – und damit für mehrere Tausend junge Leute ein neuer Lebensabschnitt. Vor 15 Jahren war ich eine von ihnen und wie alle voller Erwartungen, Hoffnungen und Zweifel.

»Sehr gespannt und ein bisschen aufgeregt«

Damals habe ich mich sehr für Literatur interessiert. Gleichzeitig wollte ich gerne meine fünf Jahre Schulfranzösisch verbessern und Auslandserfahrung sammeln. Daher fiel meine Wahl auf den Bachelor »Deutsch-Französische Studien«, eine Kombination aus Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft mit integriertem Aufenthalt an der Université Paris-Sorbonne und einem Doppelabschluss von beiden Unis.

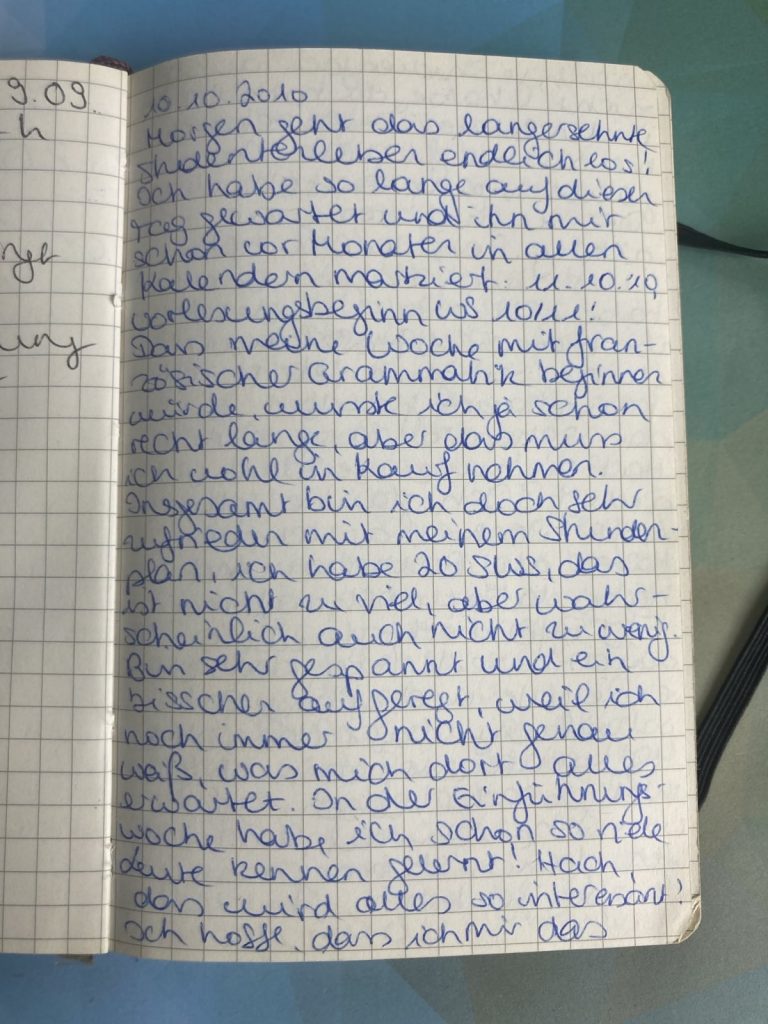

Am Abend vor Vorlesungsbeginn habe ich meinem Tagebuch anvertraut, dass ich »sehr gespannt und ein bisschen aufgeregt« sei. Das war ich wirklich, hatte ich diesem Tag doch monatelang entgegengefiebert und mir das Leben als Studentin in den buntesten Farben ausgemalt: Tiefgründige Gespräche mit Kommiliton:innen bis spät in die Nacht, intellektuelle Diskussionen im Seminar, Kaffeepausen während langer Lerntage in der Bibliothek. Ich hatte zwar ein paar ältere Freund:innen, die schon studierten und mir ein realistischeres Bild von den ersten Semestern vermittelt hatten, wollte aber meinen Traum von Dark Academia leben.

Gloomy November?

Die Wirklichkeit war – natürlich, ich war 18 und naiv – eine andere. Schon in der Orientierungswoche hatte uns die Studiengangsleiterin einen »gloomy November« prophezeit: eine Phase kurz nach der ersten Euphorie, in der wir uns überfordert fühlen, vielleicht an unserer Studienwahl zweifeln, nicht wissen, ob wir weitermachen sollen. Im ersten Semester musste ich feststellen, dass mich Literaturwissenschaft nicht so begeisterte wie erhofft. Zu den Texten, sowohl den literarischen als auch den wissenschaftlichen, die wir in den Seminaren lasen, fand ich nur schwer Zugang. In den sprachpraktischen Kursen merkte ich zudem, dass mein Französisch nicht mit dem meiner Mitstudierenden mithalten konnte. Kurz vor Weihnachten habe ich sogar im Kurs geweint, weil ich überzeugt war, das alles nicht zu packen.

Dabei hatte ich doch erst zwei Monate zuvor in meinem Tagebuch optimistisch davon geschwärmt, wie interessant das alles werden würde. Und das wurde es auch, nur auf eine ganz andere Art. Während mich die Vorlesungen eher ernüchternd hatten, war alles rundherum umso spannender und wertvoller. Anders als in meiner Vorstellung diskutierten wir zwar nicht bis zum Morgengrauen bei einer Flasche Rotwein über den Existentialismus. Aber meine neuen Freundinnen und ich feierten uns durch Bonner Bars und Kölner Clubs, testeten die Angebote von Mensa und Hochschulsport und entdeckten zusammen dieses neue Leben. Ende November stolperte ich um zwei Uhr nachts angetrunken aus einer Kneipe. Draußen fiel der erste Schnee des Winters – und auf einmal war der November gar nicht mehr gloomy, sondern hell und voller Möglichkeiten.

Vom ersten Semester lernen

Der Tagebucheintrag sollte sich in mehrerlei Hinsicht bewahrheiten. Es wurde alles so interessant, zunächst vor allem menschlich. Im ersten Semester entstanden Freundschaften, die teilweise bis heute anhalten. Ich lernte mich selber besser kennen, wurde selbstständiger und erwachsener. Langsam verabschiedete ich mich von meiner romantisierenden Vorstellung und nahm die Realität an, die anders war, aber keinesfalls schlechter.

Im zweiten Semester wurde es dann auch fachlich so interessant, wie ich es mir gewünscht hatte. Nicht in der Literaturwissenschaft, sondern in der Linguistik: Die Einführungsseminare eröffneten mir eine wissenschaftliche Perspektive auf Sprache(n), die mich sofort faszinierte. Dieser Blick auf Sprache prägt mein Denken und Arbeiten bis heute.

Vor allem aber hatte ich recht, als ich schrieb, dass ich »nicht genau weiß, was mich dort alles erwartet«. Diesen Unwissen war keine Schwäche, sondern eine Chance. Es erlaubte mir, mich auf das Neue einzulassen: Ich hatte eine Vorstellung, die aber mehr auf Wünschen als auf Wissen beruhte. Anfangs war ich etwas enttäuscht, als mich Lesepensum und Grammatikaufgaben auf den Boden der Tatsachen holten. Rückblickend aber bin ich froh, dass ich trotzdem unvoreingenommen und neugierig geblieben bin. Nur dadurch konnte ich im ersten Studienjahr so viel lernen. Über Literatur, Kultur und Sprache, in erster Linie aber über mich.

In diesem Sinne wünsche ich allen Erstis einen guten Start ins Unileben – und allen Studierenden, Lehrenden und Uni-Mitarbeitenden ein erfolgreiches Semester.

![Fünf Beispiele, wie KI-generierte Bilder für WissKomm genutzt werden können. Die Beispiele sind mit KI entstanden und daher in der linken oberen Ecke mit unserem KI-Hinweis [AI]* versehen.](https://zum-staunen.de/wp-content/uploads/2025/09/zumstaunen_Using_AI_generated_imagery_for_Science_Communication.jpg)